起業マニュアル

労働時間管理の基本

法定労働時間・休憩・休日

法定労働時間

労働基準法(以下「労基法」)では、労働時間について次のように定めています。

- 1日の法定労働時間=8時間

- 1週間の法定労働時間=40時間

企業はこの法定労働時間を基本として、労働者の労働時間を管理していきます。

(1)1日の法定労働時間

労基法では、1日の法定労働時間について8時間と定めています。

1日の労働時間の範囲の考え方について、次の図に示します。

<労働時間にかかわる範囲と用語>

1日8時間(休憩1時間含む)、週5日勤務の企業の場合の例

- 拘束時間 = 出勤から退勤までの全時間を言い、休憩時間も含まれる。

- 法定労働時間 = 労働基準法で定められている労働時間。この労働時間は使用者の指揮監督のもとにある時間を言う。

- 所定労働時間 = 会社の就業規則などで定められている労働時間。所定労働時間は法定労働時間の範囲内で定める。

- 休憩時間 = 拘束時間中ではあるが、勤務からは解放され労働しないことが保障されている時間を言う。

- 法定内残業時間 = 所定労働時間を超えるが法定労働時間内の労働時間。(割増賃金の支払いは任意)

- 法定外労働時間 = 法定労働時間を超える労働時間(割増賃金の支払いが義務付けられる)。

(2)1週間の法定労働時間

労基法では、1週間の法定労働時間について40時間と定めています。よって、1週間の所定労働時間が40時間以内となるように、各勤務日の所定労働時間および勤務日数を定めなければなりません。

ただし、一部の業種については、法定労働時間の特例措置が講じられています。

<法定労働時間の特例>

商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち労働者数10人未満の一定の事業場については、労働時間の特例措置として、1週44時間、1日8時間まで労働させることができることになっています。

休憩時間の管理

長時間労働をすると、誰しもが疲労を覚え、能率も低下します。そこで、適当な時間で労働を中断するなどし、労働者の心身の疲労を回復させる必要が出てきます。このため、労基法は休憩時間について次のように定めています。

労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、

8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、

労働時間の途中に与えなければならない。

労基法の規定は、あくまで最低の基準で、疲労回復に必要な休憩を労働時間の長さに応じ適宜与えるようにすべきです。長すぎる休憩時間も拘束時間をいたずらに長くする結果となり、好ましくありません。

また、休憩時間は労働から離れることが保障されているものである以上、これを労働者に自由に利用させなければなりません(休憩時間の自由利用)。

休日の管理

休日は、労働者にゆとりある生活を与え、労働による心身の疲労を回復させる役割をもっています。労基法は、

休日は原則として毎週少なくとも1回は与えなければならない

と定めています(週休制の原則)。

これによると、毎週1回の休日を与えていれば、それ以外に国民の祝日を休日にすることや、週休2日制にするといったことは強制されていません。また、休日について特定することを要求していません。しかしながら、休日の目的からすると、適切な休日数とその特定が望ましく、できるだけ就業規則において記すなど、労働者に示すことが必要です。

なお、労基法は週休制を原則としていますが、特定の4週間の間に4日以上の休日があれば休日がない週があってもよいとする、いわゆる変形休日制も認められています。変形休日制により休日を与える場合には、就業規則その他これに準ずるものに4週間の起算日を定める必要があります。

また、所定の休日にどうしても勤務させる必要がある場合の対応の仕方として、主に次の2つのことがあげられます。

(1)休日の振り替え

所定の休日にどうしても勤務させる必要がある場合、4週4日の休日の確保が必要。こうすることで休日が所定の勤務日に変更され、休日労働させたことにはならなくなります。したがって、

休日の振り替えの場合は割増賃金は発生しません。

(2)代休

休日の振り替えに似たものとして、一般に「代休」と呼ばれる制度があります。これは休日労働を行わせた場合に、その代償措置として、事後にある日の労働義務を免除するものです。ただし、休日労働の事実は消えないので、

代休の場合は休日労働に対する割増賃金の支払いが必要です。

なお、代休日を有給とするか無給とするかは就業規則などの定めによります。

時間外労働・年次有給休暇

時間外労働・休日労働

労基法では、法定労働時間と週休制の確保を労働条件の最低基準として規定し、原則として時間外労働や休日労働を認めていません。しかし、

- 災害の発生そのほか通常予見されない緊急の場合

- 業務上の必要から労使協定を締結した場合

には、一定の条件のもとに、時間外または休日に労働させることが認められています。

(1)非常災害の場合

労基法では、災害、緊急、不可抗力など、避けることのできない事由によって、臨時に時間外または休日に労働させることが必要となった場合には、その必要限度まで労働させることができます。この場合には、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の「許可」を受ける必要がありますが、事態急迫の場合は事後に「届出」を行います。

2)労使の協定による場合

使用者が労働者代表と書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、法定労働時間の規制枠を超えて労働者に時間外労働を行わせたり、休日に労働させることができます。この書面協定を労基法の条文にちなんで、「36協定」と呼んでいます。

ただし、18歳未満の年少者または妊産婦で請求のあった者については、この協定により時間外労働、休日労働とも行わせることはできません。

季節的な要因などによる「業務量の繁忙の波」を時間外労働で吸収している企業もいまだ多いようですが、これは限りある労働時間を効率的に管理していくうえで決して望ましいことではなく、時短の促進や労働時間の弾力化(変形労働時間制、フレックスタイム制、みなし労働時間制の導入)などにより、時間外労働を削減する方向が望まれています。

年次有給休暇

(1)有給休暇の日数

6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、有給休暇を与えなくてはなりません。

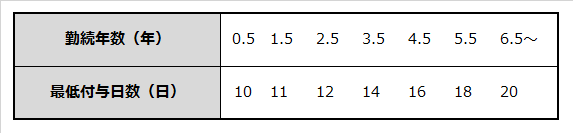

年次有給休暇の最低付与日数は、勤続年数に応じて以下のとおりと定められています。

<有給休暇の最低付与日数>

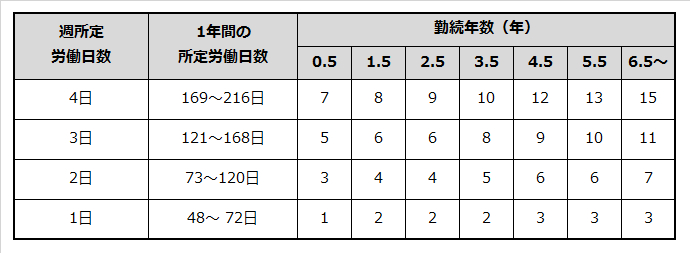

なお、パートなど所定労働日数が少ない者に対する有給休暇の付与日数は、次表のとおり定められています。

<所定労働日数が少ない労働者に対する有給休暇の最低付与日数>

また、改正労働基準法(平成22年4月施行)では、労使協定を締結することで、1年に5日分を限度として時間単位での年次有給休暇を付与できるようになりました。

有給休暇を付与する際の留意点

(1)労働者の請求

有給休暇は、(2)の「労使協定による有給休暇の計画的付与」の場合を除き、労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、労働者が請求した時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合で、使用者がほかの時季に与えるという意思表示をした場合は、ほかの時季に変更することができます(時季変更権の行使)。

(2)労使協定による有給休暇の計画的付与

労働者が毎年権利を取得する年次有給休暇のうち、5日を超える部分については、労使協定で有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、その定めによって有給休暇を与えることができます。

(3)有給休暇の買い上げなど

有給休暇は、実際に休むことに意義があるので、休暇を買い上げることによって労働者に休暇を与えないことは労基法違反となります。なお、退職予定者についても有給休暇を買い上げることはできませんが、退職日までに有給休暇を消化することについて使用者がこれを拒否することはできません。

変形労働時間制・フレックスタイム制・みなし労働時間制

変形労働時間制

労基法は、1日8時間・週40時間を法定労働時間としています。しかし、「一定期間」における1週間の所定労働時間の平均が法定労働時間を超えないことを条件として、特定の日や週において法定労働時間を超えて労働させることができます。

この制度を「変形労働時間制」と言います。

この制度を導入することにより、期間内の繁忙期に応じて、所定労働時間をフレキシブルに設定でき、労働者にとっては残業時間の削減、企業にとっては労働コストの削減にもなります。

フレックスタイム制

「フレックスタイム制」は、

1日の所定労働時間の長さを固定的に定めず、

1週、1ヵ月など一定の期間の総労働時間を定めておき、

労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決める

というものです。

一般的なフレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けているものが多くなっています。

フレックスタイム制のメリットとして、次のことがあげられます。

<労働者側のメリット>

労働時間の配分に対する自己裁量が増すために、より大きな自由、より有効な余暇活動など個人的事情を充足することが可能となる

<企業側のメリット>

労働者の労働時間の有効利用に対する意識を高めさせ、残業の削減、早退・遅刻の解消といった「時間生産性」の向上を可能とする

みなし労働時間制

労働時間の算定が困難な業務や業務の遂行方法を労働者の裁量にゆだねる必要がある業務に関して、別に労働時間の算定方法を定めたのが「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制は、

- 「事業場外労働」に関するみなし労働時間制

- 「専門業務型裁量労働」に関するみなし労働時間制

- 「企画業務型裁量労働」に関するみなし労働時間制

の3つに大別することができます。

(1)「事業場外労働」に関するみなし労働時間制

外勤のセールス業務や企画営業、取材などのように事業場外での労働時間が長く、使用者の指揮監督になじまず労働時間の算定が難しい場合に、所定労働時間労働したものとみなす制度が、事業場外労働に関するみなし労働時間制です(業務を遂行するために所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされます)。

この制度の適用を受けるためには、事業場外で業務に従事している者に対して使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難である必要があります。したがって、事業場外で働く場合でも、使用者の具体的な指揮監督権が及んでいる次のようなケースでは、みなし労働時間制を適用することができません。

- 携帯電話などで使用者の指示を受けながら労働している場合

- 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、メンバーに労働時間を管理する者がいる場合

- 訪問先や帰社時刻などの具体的な業務指示を事業場で受けてから、事業場外で指示どおりに仕事をして事業場に戻る場合

なお、業務の遂行に必要とされる時間を労使協定で定める場合には、労働基準監督署への届出が必要です(ただし、労使協定で定める時間が法定労働時間以下の場合には、労働基準監督署への届出は不要です)。

(2)「専門業務型裁量労働」に関するみなし労働時間制

専門的な知識や技術を要する高度な知的作業のために企業側の時間管理が困難であるという理由から、業務遂行の方法や時間配分の決定をその担当者に大幅にゆだねる必要がある職種に対して適用できるのが、専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制です。

専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制の適用ができるのは、「研究開発」、「情報処理システムの分析と設計」、「記事の取材または編集」、「デザイナー」、「プロデューサーとディレクター」、「コピーライター」、「公認会計士」、「弁護士」、「建築士」、「不動産鑑定士」、「弁理士」、「税理士」、「中小企業診断士」などに限られています。

この制度を適用するためには、所定の事項に関して労使協定を締結し、これを労働基準監督署に届け出る必要があります。

(3)「企画業務型裁量労働」に関するみなし労働時間制

事業運営に関する企画・立案・調査・分析などの業務、あるいは業務の遂行方法を大幅に労働者にゆだねる必要がある業務などに携わる労働者を対象として適用できるのが、企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制です。

この制度のもとでは、労働者は企業の勤務時間の制約を受けずに勤務時間を自由に設定できます。労働者に勤務時間の自主管理を認めることにより、効率的な時間活用による労働時間短縮を狙った制度です。

この制度を適用するためには、労使委員会を設置し、一定の事項について委員5分の4以上の多数決による決議内容を労働基準監督署へ届け出る必要があります。

みなし労働時間制は、

- 成果志向への仕事の意識改革

- 効率的な業務の進め方

を促進するためにも効果的な労働時間管理の施策と言えます。

最終内容確認 2018年2月

同じテーマの記事

- 人事管理の基本

- 労働契約書を交わす

- 外国人雇用の進め方

- パート・アルバイト採用の留意点~パートタイム労働法の概要

- アルバイトを募集する

- アルバイトの採用の実務(準備編)

- アルバイト採用の実務(面接編)

- 従業員の育成

- パート・アルバイトの有効活用策

- OJTの進め方

- 社員のやる気を高める目標設定

- 労働時間管理の基本

- 就業規則(正社員)

- 就業規則(非正社員)

- 退職金支給規程

- 旅費交通費支給規程

- 慶弔見舞金支給規程

- 育児休業・短時間勤務規程

- 介護休業・短時間勤務規程

- 賃金規程

- 通勤手当支給規程

- 雇用契約書の作成

- 従業員を雇う場合の社会保険

- 一人で創業する場合の社会保険

- 労務管理の「法定三帳簿」

- 労働条件の明示

- 雇用契約の期間

- 管理監督者

- 女性労働者

- 深夜業

- 解雇

- 年次有給休暇

- 定年

- 退職勧奨

- 年少者の雇用

- 休憩

- 時間外・休日労働

- 賃金

- 災害補償

- 障害者の雇用

- 健康診断

- 休職

- 起業支援サービスの活用:社会保険労務士

- 社会保険に加入する

- 会計・経理の基本

- 債権・債務の管理

- 帳簿記帳の基本

- 減価償却の考え方

- キャッシュフロー経営の基本

- 決算書の作成

- 資金繰り改善法(基礎編)

- 資金繰り改善法(応用編)

- 税務の手続き

- 起業後に発生する税金

- 青色申告の基礎知識

- 源泉徴収の基礎知識

- 消費税の基礎知識

- 中小事業者が受けられる消費税の特例

- 必要な各種申告の手続き

- 企業経営における税金対策