経営ハンドブック

後継者の選択と育成

経営に対する意欲・覚悟を育てる

事業承継を円滑に実施するためには、親族内承継、役員・従業員等への親族外承継のいずれの場合も、後継者を決め育成していく必要がある。「何をすればいいか分からない」と漠然と悩んでいるとたちまち月日が過ぎてしまい、後継者難で廃業を迫られる可能性も出てくる。まったく手を打っていないのであれば、まずは、中小企業庁が用意している「事業承継ガイドライン」「経営者のための事業承継マニュアル」などから情報を得て具体的な行動に移していくべきだ。後継者の選択と育成のポイントをチェックしてみよう。

後継者を選んで育てるポイント

- 承継候補者と引き継ぎ期間の計画を立てる

- 会社の将来展望とセットで考える

- 後継者教育で「意欲・覚悟」を持たせる

1.承継候補者と引き継ぎ期間の計画を立てる

まずは、後継者を選ぶ必要がある。候補を決める時期は「経営者のリタイア(退任)の時期」「後継者の育成期間」「自社株の移転に要する期間」「後継者のブレーン(側近)の育成期間」といった条件から判断することになる。後継者に経営者として必要な能力を習得させたり、後継者が経営権を維持できるように自社株を移転したりする作業には、少なくとも4~5年、長い場合では10年以上かかる場合もある。

オーナー企業の場合、親族、とりわけ自分の子を後継者とするケースが多い。大切なことは、適切な時期に後継者であることを本人や従業員、取引先に伝えること。子の自覚を促すと同時に、社内や取引先に後継者候補として認知させる。同時に、子がどのように従業員や取引先に評価されているかに耳を傾け、後継者教育に生かしていく。

創業100年を超えるような老舗企業には、子が学生の頃から「いずれ後継者になります」と従業員や取引先に紹介している経営者もいる。

親族に後継者としてふさわしい人材がいない場合は、社内の役員や従業員から選ぶことを考える。ただ、役員や従業員は会社を継ぐつもりで入社したわけではないことが大半だ。従って、後継者候補と見込んだ役員や従業員に対しては、早めに意向を伝え、経営者となる覚悟を持ってもらう。また、株式取得など資金面での手当ても必要になってくる。

親族や社内に後継者候補が見当たらない場合は、M&A(合併・買収)によって外部から広く後継者を探すことが可能だ。中小企業基盤整備機構が全国に展開する事業引継ぎ支援センターなどの支援機関にまずは相談してみるといいだろう。

2.会社の将来展望とセットで考える

現在のやり方を後継者が続けても、会社の継続・成長は難しい。グローバル化やデジタル化などの進展で経営環境が激しく変化しているからだ。

後継者は、子でも親族でも従業員でも、こうした変化に対応できる経営能力を持つ人物でなければならない。従って、会社の現場を熟知しているだけでなく、これからの経済動向や技術開発なども踏まえて、後継者を選択・育成していかなければいけない。

また、経営者の子がまだ若い場合は、いったん幹部に会社を任せて事業を継続、将来的に子に承継させる計画を立てるといった取り組みも考えられる。

3.後継者教育で「意欲・覚悟」を持たせる

理想の後継者は、知識や技術、人間性などすべてを兼ね備えた人物だが、見つけるのは難しいだろう。そこで大事になってくるのが教育だ。このとき、実務だけでなく、企業理念や経営方針といった経営判断の基礎となる部分も教え込んでいく。こうした過程を通じて、後継者は会社を承継することに対する意欲や覚悟が生まれてくる。

教育の方法には、社内と社外の2つが考えられる。

社内教育

後継者が学校を卒業したら自社に入れ、経営者の下で教育する。早い時期から、経営者の考え方や会社の文化などを直接教え込めると同時に、後継者の成長度合いをつぶさに見てとれる。後継者にとっても、現場で働く従業員の気持ちを知ることは、経営にも役立つし、一体感の醸成にもつながる。

具体的なステップとしては、「現場に配属して体に染み込ませる」→「ジョブローテーションで複数部門を担当させる」→「新規事業部門を任せる」→「経営幹部に据えて経営を任せ始める」となる。

経営を学ぶには、実際に経営に参画することが最も効果的だ。新規事業の立ち上げを任せるなど、規模は小さくても構わないので、トップとしての責任感を育める機会を与えるとよい。

社外教育

後継者を他社で修業させ、そこで一定の経験を積ませたうえで自社に戻す。自社とは異なる考え方や手法を知ったり、幅広い人脈を構築したり、自社を客観視したりできるなど、広い視野を得られる。社外の教育先としては、自社よりも大規模な同業他社や取引先が多い。中には、お金の感覚と地元での人間関係構築を狙って地元の金融機関に入社させるケースもある。期間は5~10年程度が一般的だ。

他社で経験を積ませる事が難しい場合は外部研修を活用し、経営者としてスキルや人脈を構築する事を考える必要がある。中小機構でも東京と大阪で「経営管理者研修」を準備している。

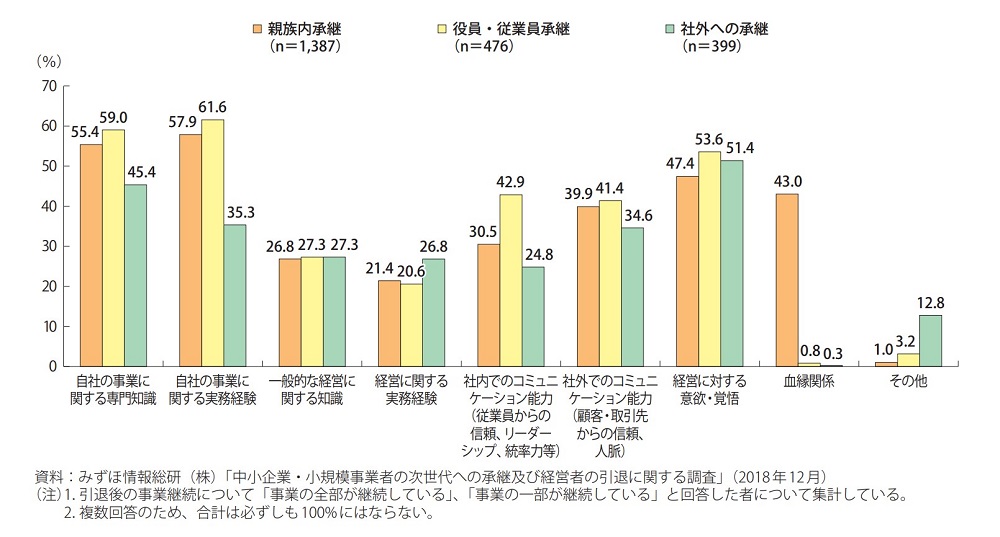

事業承継の形態別、後継者を決定するうえで重視した資質・能力

【事例】職種にとらわれず、最適な後継者を選ぶ

エレクトロニクス機器の開発・設計・製造を手がけるツジ電子株式会社(茨城県)の全代表取締役が、事業承継を考え始めたのは50代半ばのとき。親族内には会社を引き継ぐ意思を持った人がいなかったため、従業員から選ぶことにした。経営者の判断基準は「企業文化を理解している人物」。

社内を探したところ、企業文化を熟知し、指導力にも長けている適任者がいた。ところが、その人物はエンジニア。打診をしたが、「現場で働きたい」といったんは断られてしまった。

経営者は、諦めずに説得を続け、2006年、後継者候補を取締役に抜擢。同時に、その後継者候補をサポートする立場の人材も選抜して配置し、次の経営体制の礎を築いた。

その後、経営方針について報告書作成を共にするなどして、経営者は後継者候補会社の在り方について意見を交わす。2017年、後継者候補は、新社長就任を了承した。